航空に関する行政、教育及び技術に関して業務を統一強化するため、昭和11年(1922年)8月1日航空兵団司令部令が発令された。

航空兵団司令部令の概要

航空兵団長は、陸軍大将又は陸軍中将を持ってこれに親補し、天皇に直隷、部下飛行部隊を統率し、練成(専門教育以外)の責に任じ、部下飛行部隊の動員計画を監督すること。

航空兵団長は、陸軍大臣の定めにより部下飛行部隊長に、其の部隊の経理、衛生その他必要な事項を処理させるためには其の部隊の関係する師団長、又は軍司令官の区處を受ける。

軍制人事に関しては陸軍大臣、作戦計画及び動員計画に関しては参謀総長、教育に関しては教育総監の区處を受ける。

航空兵団長は、臨時部下飛行部隊を教育期の終わりに検閲し、検閲の実況及び意見を奏上し。かつ陸軍大臣、参謀総長、教育総監に報告する。

航空兵団司令部には、参謀長、参謀、副官、部附の職員を置く。(参謀、副官を合わせ幕僚とする。)

参謀長は、航空兵団長を補佐し兵団司令部の事務処理の責に任じ、幕僚の各将校、部附は参謀長の指揮を受け担任事務を処理し、准士官及び判任文官は上官の命を受け技術又は事務に従事する。

疫疾其の他非常の場合、急遽部下飛行部隊を移動したときは直ちに陸軍大臣、参謀総長に報告し関係師団長に通報せよ。

航空兵団司令部の編成

昭和11年(1922年)8月1日航空兵団司令部令により、東京に航空兵団司令部が編成され、次の国内航空部隊を指揮、統率した。

第1飛行団 (司令部各務原)

飛行第1聯隊 (各務原)

飛行第2聯隊 (各務原)

飛行第3聯隊 (八日市)

飛行第7聯隊 (浜松)

第2飛行団 (司令部会寧)

飛行第6聯隊 (平壌)

飛行第9聯隊 (会寧)

飛行第8聯隊 (屏東)

飛行第4聯隊 (太刀洗)

飛行第5聯隊 (立川)

昭和11年12月1日航空兵団管理下に第3飛行団司令部が屏東に編成され、飛行第8聯隊(屏東)と新しく編成された飛行第14聯隊(嘉義)を以って第3飛行団を編成した。

航空兵団司令部は動員され満州に派遣

昭和12年(1937年)7月7日盧溝橋で起きた発砲事件をきっかけに日本軍と国民党政府は戦争状態に突入、7月11日近衛内閣は、関東軍、朝鮮軍、内地師団の華北派兵を決定、「北支派兵に関する政府声明」において、事件を北支事変とし華北へ出兵することを発表した。

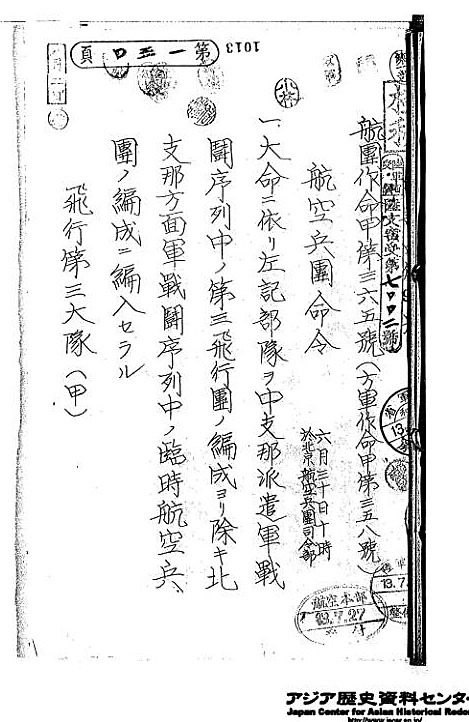

昭和12年7月11日 (軍令陸甲第6号)支那駐屯軍、航空兵団司令部、留守航空兵団司令部臨時動員要領及び細則が発令され、この要領の規定により動員令を用いることなく支那駐屯軍及び航空兵団司令部は、現態勢のままで動員が完結された。

一方留守航空兵団司令部は、近衛師団長の管理で東京に編成され、7月15日 堀丈夫中将の兵団長着任で編成が完結した。

航空兵団司令部は、7月15日(臨参命第58号)参謀本部命令により次の部隊により臨時航空兵団を編成して満州に派遣される。

航空兵団司令部 第1飛行団司令部

飛行第1大隊(甲) 飛行第2大隊(乙) 飛行第3大隊(甲)

飛行第8大隊(乙) 飛行第5大隊(丙) 飛行第9大隊(丙)

飛行第6大隊(丁) 独立飛行第4、第6中隊(甲)

独立飛行第9中隊(乙) 独立飛行第3中隊(丁)

飛行場勤務第1、第2中隊

第1師団第9、第10野戦高射砲隊(乙) 無線電信第8、第9小隊

兵站自動車第1中隊 第2野戦航空廠(甲)

空中部隊は動員令に差し支えない限り速やかに空中輸送をもって出発せしむべしとのことで、満州に渡り、司令部を新京に置き、隷下部隊を奉天、山海関、大連間の地区に展開した。

なお、臨時航空兵団長には、航空兵団長の男爵徳川好敏中将が親補された。

臨時航空兵団は、北支那展開の準備段階として満州に移動する事を命じられたもので、臨時航空兵団の兵力は、当時の陸軍航空戦力の半数近くという意欲的なものであった。しかし、動員業務の遅延に加え、折からの悪天候にも祟られ、南満州への移動は必ずしも順調ではなかった、移動間に22機を失ったので、最終戦力は180機余であった。

臨時航空兵団北支那で活躍

昭和12年7月26日臨時航空兵団は、支那駐屯軍司令官隷下に編入され、司令部は満州に置いたまま、北支那に於ける勤務となる。このとき第3野戦航空廠を隷下部隊に編入され、又関東軍の一部が北支那方面に増派された。

昭和12年8月31日北支那方面軍が編制されると、臨時航空兵団は北支那方面軍戦闘序列に編入され、北支那において作戦を続行することとなる。

北支那方面軍司令官寺内大将が司令部に到着するまでは、同司令官の命により方面軍隷下部隊の指揮統率は、第一軍司令官香月中将とされ、その旨各部隊に伝えられ、従来支那駐屯軍司令官の隷下及び指揮下にありし諸部隊は前任務を続行すべしと、9月1日第一軍作戦命令第1号が発令された。

又同日発令第2号では、

1、 長城線に於いて第五師団に撃破されし敵は西南方に潰走中にしてその状況は惨憺たるものあり,士気全く沮喪せるが如し。関東軍の部隊は旧懐安に進出せる筈なり、

2、 軍は第五師団の戦果を速やかに蔚縣方向に拡張し、同地付近を確保し、軍主力将来の作戦に策応せしめんとす。

3、 第五師団は蔚縣方向に敵を窮追し之を撃滅すべし。関東軍の部隊と共同すべし、

4、 航空兵団は第五師団の追撃に協力すべし

以下略

同じく9月1日発令第6号では

1、 第十師団は9月5日より馬廠に対する攻撃を開始す

2、 臨時航空兵団は9月4日より別命あるまで、偵察1中隊を第十師団に配属すべし

3、 連絡者を速やかに第十師団司令部(静海)に派遣し所要の協定をなさしむべし

以下略

この様に、航空兵団と臨時航空兵団を使い分けて作戦命令を出しているが、理由については更に調査研究をしてみないと解らない。臨時航空兵団には、9月19日第4飛行団司令部と飛行第7大隊(甲)が編入された。

昭和13年1月12日 航空兵団は、天津から北京に司令部を移動すべく、航空兵団作戦命令を司令部各部(班)長に発令した。兵団の作戦遂行及び兵団司令部の業務の遂行に障害の無いよう、また新庁舎での業務開始を1月30日として移動を完了すべく、参謀長の細かい指示のもと、司令部各部(班)に移動計画を立てさせ、管理部長の指揮統制で移動を開始した。

管理部、経理部、軍医部、通信班、飛行班、気象班は、先遣隊を送り、北京兵団司令部庁舎(飛行班は南苑)に所要の改築を施工し、宿営施設の新改築などの整備を行い、通信班は通信網を完備し司令部移動間の通信連絡に遺憾の無いよう器材施設の整備を行った。そしてこれ等の準備がほぼ完了した25日ごろを中心に司令部主力の移動を行った。

人員の移動については将校及び一部の下士官以下は空中輸送とし、下士官以下の主力は汽車輸送で移動された。空中輸送には司令部飛行班のAT輸送機2機、95式2型練習機、および連絡機(モス機)各1機が使用された。

書類及び器材は管理部長の指揮で21日から28日までの8日間でトラック輸送され、使用車両は、兵站自動車中隊の差出の自動車貨車(トラック)25輌と地方借り上げの若干輌を以て行い、天津に於いては約半分隊、北京に於いては約1分隊の陸上輸送隊の協力を得て実施された。ただし機密、秘密図書の輸送については管理部長の指揮ではなく行友副官の担任とされた。

参謀長の指示書によると、今次兵団司令部の北京への移動は、主として方面軍司令部の移動並びに統率上の必要に基ずくものにして,総て諸施設は暫定的とす、又一般には公表を避くるものとす。

建物の新築改造及補修は、前項の趣旨により必要の最小限に止め、又将校以下の起居は陣中生活に適応する如く簡素を旨とし、以て志気の緊粛と経費の節約とに努るを要す……………略

兵団司令部の移動は29日に無事完了。丁度此の頃支那軍の航空部隊は、ソ連など列強の援助に寄り、最新兵器を導入して、大きく戦力を回復しており、旧正月(1月31日)に北京と天津の空爆をすべく、洛陽飛行場に戦爆両機が集まりつつあり、次第に動きが活発になったと云う情報を得たので、航空兵団は機先を制し、1月30日、31日と航空撃滅戦を展開し,帰徳、洛陽,綏徳の3飛行場の敵戦力を破砕した。

2月に入り兵団は、第2軍に協力するとともに、主力を以て第1軍の黄河左岸地区の戡定作戦に協同作戦を展開

臨時航空兵団司令部の編成

臨時航空兵団の指揮、統率をしたのは臨時航空兵団長徳川中将の指揮により航空兵団司令部が臨時航空兵団司令部を兼務し指揮、統率していたと見られる。

航空兵団司令部は、臨時航空兵団司令部に改編されたと云う説もあるが、是は否定出来る、なぜなれば、航空兵団司令部は、臨時航空兵団の中で存続していたからである。

昭和13年1月から4月頃までの間の航空兵団戦闘要報、昭和13年各月上中下旬航空兵団司令部戦時旬報等の報告書が多く見る事が出来、航空兵団司令部が健在している事が明瞭である。

航空兵団長は、昭和13年1月26日付 航兵司日命第23号の2 (航空兵団命令)を以て「 臨時航空兵団司令部勤務準則」を発令、2月1日より施行した。

此の中で臨時航空兵団司令部の編成を次のように定めている。

臨時航空兵団長

幕僚

臨時航空兵団参謀長

航空兵団参謀部 第1課(信務班)第3課

航空兵団副官部

航空兵団司令部通信班

航空兵団司令部気象班

航空兵団司令部飛行班

航空兵団管理部 (管理部隷属衛兵)

航空兵団兵器部

航空兵団経理部

航空兵団軍医部

注、参謀部に第2課が無いことについての意味は不明である。

ただ、信務班の編成については、別に次のように定められている。

班長 将校1

班附 将校2

書類班 将校 長1 附1 下士官5 兵10

電報班 将校 長1 附1 下士官4 兵15

対空連絡班 下士官 長1 兵 4

小計 将校7 下士官 10 兵29

総計 46

徳川中将は、航空兵団長でありかつ又臨時航空兵団長でもある。両兵団司令部は余り離れてはいなかったが、精力的に両司令部を回り指揮を執っていた。と云う記事を以前見た記憶があり、その通り書いていたが、調べて見る程怪しくなった。司令部は2ケ所では無く、航空兵団司令部が、臨時航空兵団司令部を兼務しているものと思われる。上記の編成表を見ると理解できる。

臨時航空兵団司令部についての記録は殆ど見当たらず、何時編制されたか知る事が出来ない、航空兵団司令部は軍令で設置されたが、臨時航空兵団司令部は、航空兵団命令の勤務準則で設置している点に、臨時航空兵団司令部の扱いや、性質が考えさせられる。航空兵団司令部の中に兼ねて置かれっても不思議ではない。

徳川中将も航空兵団長を親補されていたが、臨時航空兵団の編成に伴い臨時航空兵団長を重ねて親補されたものである、なぜなれば臨時航空兵団編成後も、続いって航空兵団司令部、ならびに航空兵団長の報告書や申請書が見られる。現に此の臨時航空兵団司令部勤務準則の制定者は、航空兵団長男爵 徳川好敏となっている。

昭和13年2月1日臨時航空兵団勤務準則施行前からも臨時航空兵団司令部の名称は使われている。

昭和12年10月13日付 方軍参一密第35号をもって北支那方面軍司令部より陸軍省に提出された人馬現員表によると、8月20日調整分と8月31日調整分とがあるが、その中で航空部隊の欄で司令部は、20日調整分には航空兵団司令部と第1飛行団司令部が、31日調整分には、臨時航空兵団司令部と第1飛行団司令部が掲載されている此の内容を比較してみよう

20日調整

航空兵団司令部 将校30(4) 下士官兵128 非戦員高7(1)非戦員下11

第一飛行団司令部 将校 6(2) 下士官兵45 非戦員下4

31日調整

臨時航空兵団司令部 将校30(4) 下士官兵128 非戦員高1(7)非戦員下11

第一飛行団司令部 将校6(2) 下士官兵45 非戦員下4

※( )は准士官,高は将校高等文官、下は下士官、兵及びこれに相当するもの

此の現員表を見比べるとわずか10日間で航空兵団司令部と臨時航空兵団司令部が北支那方面軍から出入りしている事もなく、航空兵団司令部が、臨時航空兵団司令部を兼ねているとしか考えられない。その時の都合により、司令部名を使い分けて居るのではないだろうか。ただ確かに2個の司令部があり、固有の事務もあるので、非戦闘員の将校、高等文官級の何人かは分かれて居たものと見る。

昭和13年2月14日 航空兵団長を航空兵団司令官とする勅令が出されたことに伴い、15日軍令をもって航空兵団長、臨時航空兵団長、留守航空兵団長をそれぞれ航空兵団司令官、臨時航空兵団司令官、留守航空兵団司令官に改められた。

航空兵団も度々編成替えをして転戦するが、航空兵団司令部も昭和13年2月10日発令の航空兵団司令部編制改正要領、同細則の規定により同月23日戦時高等司令部としての編制改正を完結した。完結報告書は、航空兵団司令官男爵徳川好敏より陸軍大臣杉山元宛てに行われている。此の編制改正により司令部の定員が増加し209名となった。

航空兵団は大陸命第169号(昭和13年8月2日)により、編成を改編して中支那派遣軍戦闘序列に編入される。此の改編により一部は北支那方面軍飛行隊を編成して北支那派遣軍戦闘序列に編入された。

航空兵団は、司令部を北京、南京、漢口と移動し、かつ戦闘司令所を済南、南京、九江、漢口、北京,運城と移動し北支那、中支那方面で航空部隊を指揮して闘ってきた。

当時の航空兵団戦闘要報等を見ると、徳川司令官は、前線の戦闘司令所において陣頭にたち指揮を執っており、報告書等の末尾には「余ハ九江戦闘指令所二在リ 航空兵団司令官 男爵 徳川好敏」とあり、各戦闘司令所からも発せられた多くの命令書や報告書からも見られる。

ここで戦闘司令所の話が出たので戦闘司令所について述べてみたい。

戦闘司令所は、参謀部の主力及び各部(班)より差し出す所要の人員をもって編成し、その基準は次のようになっている。

戦闘指令所編成基準

航空兵団長

航空兵団参謀長

参謀部

参謀 将校4(作戦2、情報1、後方1)

部附 将校4(飛行場1、情報1、気象1、通信1、)

下士官、判任文官5(書記、通訳)

兵12(筆生6、伝令6)

信務班

参謀1、将校部附3(書類1、電報1、兼務1)副官1

下士官3(書類1、電報1、兼務1)

兵10(書類3、電報5、伝令2)

副官部 副官将校1

管理部 将校2(衛兵長1)

下士官6(自動車1、衛兵3、炊事1、通訳1)

兵23(自動車5、衛兵15、炊事1、当番2)

兵器部 将校1、下士官1

経理部 将校1、下士官(主計)1

軍医部 将校1、下士官(衛生)1

通信班 将校1 下士官3(有線1無線2)

兵14(有線2、無線12)

飛行班 准士官1 下士官1 兵5

小計 将校17、准士官、下士官、判任文官18、兵64

総計 101

臨時航空兵団が何時編成を解かれ、航空兵団のみが残ったのか詳らかではないが、昭和13年6月30日に発令された航空兵団命令書(アジア歴史資料センター資料)を見ると、発令日現在、臨時航空兵団と航空兵団司令部の所在は明白である。

又一方航空兵器交付関係の文書の中で昭和13年8月5日発の陸軍航空本部の通達の中で、「本年9月までの臨時航空兵団飛行諸部隊の作戦用兵器、補給品などを北支那方面軍に交付方計るべし、」などの内容を見ると、これらの通達の発せられた13年8月5日は勿論、臨時航空兵団は北支那方面軍戦闘序列にあって闘っていたことが解る。しかし以後のことは知ることが出来ない。

昭和13年12月13日航空兵団司令官に江橋栄次郎中将が親補され、中支那方面戦闘序列の中で航空部隊の指揮をしている。

航空兵団は、昭和14年(1939年)5月10日 中支那方面軍戦闘序列から除かれ、兵団を編成替えして北支那方面軍戦闘序列に編入、兵団兵力の有力な一部をもって北支那方面各部隊の粛清作戦に協力、主力は北支那及び中支那に於ける次期航空進行作戦に入る。

航空兵団満州に帰還

昭和14年6月「陸軍航空部隊編制及び要領(陸甲第19、第20号)」が定められ、陸軍航空部隊の主力を、航空兵団、第1、第2飛行集団に編合し、支那に第3飛行集団、その他在支那部隊の編合を戦闘序列で定める事となった。特に満州の航空兵備の増強が図られ、航空兵団司令部は人員を減少して満州に移動、在支航空兵力は8中隊とこれに伴う航空地区部隊を減少して満州の兵力を増強することとなった。

この様なことから第3飛行集団司令部が編成され北支那方面軍戦闘序列に編入されることとなり、航空兵団司令官(江橋栄次郎中将19)は、航空兵団司令部の幹部の一部と兵の全員を第3飛行集団司令部の人員として充て、第3飛行集団司令部を編成、昭和14年9月1日 航空兵団司令部の任務を第3飛行集団長(木下敏中将20)に移譲し、飛行第27戦隊、飛行第98戦隊、第93飛行場大隊と共に満州に移駐、関東軍隷下に入り司令部は新京に帰還した。

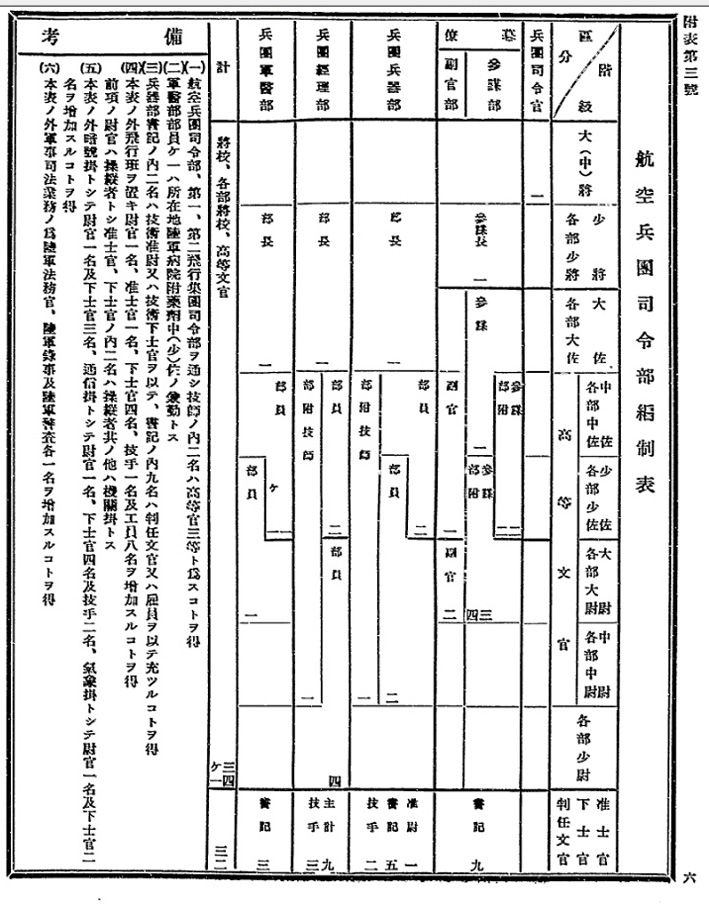

下図の表は、満州に帰還直後の航空兵団司令部の編制表である。

当時満州には、第2飛行集団司令部が関東軍隷下の航空部隊の統括指揮をしていたが、航空兵団の満州帰還で、第2飛行集団は航空兵団に編合され、2司令部が関東軍隷下の航空部隊の指揮をすることとなる。

しかし、この頃満州では、第2次ノモンハン事件が発生しており航空部隊としては第2飛行集団が参戦、ソ満国境では大激戦が展開されていた。

航空兵団司令部は満州到着後翼を休める暇もなく、応急部隊を編成して出動し海拉爾(ハイラル)に司令部と膨大な戦闘部隊基地を設け、第2飛行集団と共にソ満国境で戦った。

このノモンハン事件に出撃した航空兵団の編成状況は次のようになっている。

航空兵団司令部

兵団直轄

飛行第15戦隊(偵察) 飛行第33戦隊(戦闘)

航空通信第1聯隊 第2航空情報隊

第36飛行場大隊 第53飛行場大隊

第2航空移動修理班及び兵器収集班

関東軍野戦気象隊

第2飛行団司令部

飛行第9戦隊(戦闘) 飛行第39戦隊(偵察)

飛行第65戦隊(軽爆)

飛行第16戦隊(軽爆) 飛行第65戦隊(軽爆)

第9飛行団司令部

飛行第10戦隊(偵察、軽爆)飛行第31戦隊(軽爆)

飛行第45戦隊(軽爆) 飛行第61戦隊(重爆)

第12飛行団司令部

飛行第1戦隊(戦闘) 飛行第59戦隊(戦闘)

飛行第64戦隊(戦闘)

第22飛行場大隊

集成飛行団

飛行第11戦隊(戦闘) 飛行第24戦隊(戦闘)

第26、27野戦高射砲隊

兵站自動車第30,51,93,176,278中隊

9月16日8時ごろ日ソ停戦協定に関する電命を受け、直ちに各隊に対して戦闘行為の停止を命ずる。但し兵団は偵察隊の一部に命じて敵の停戦状況捜索の目的を持って機密捜索をさせた。

このときの航空兵団司令部隷下の各飛行部隊の飛行機は、数次の戦闘において敵弾を受け現地応急修理を実施するものが多く、性能が低下し、特に戦闘機に於いては破損機が多い状況である。編成定数321機のうち14機を失い、9月中旬10機(偵察3機、戦闘3機,軽爆4機)の補給を受けたものの、現在出動可能な機数は249機であると報告している。

兵団は停戦委員として皆元参謀及び第2飛行集団参謀長楠木大佐を萩洲部隊長の指揮下に入らしめ停戦協定の具体的事項処理に当たらせると共に1部の部隊は源駐屯地に帰還させる準備を進めた。

21日航空部隊の応急派兵が解かれたので、航空兵団司令部は出動航空部隊の編成を解き戦場施設の整理をして原隊復帰を命ずる。兵団司令部の主力は25日海拉爾を出発して新京に帰る。

以後航空兵団は満州の守備にあたる。

昭和17年(1942年)6月1日 航空軍の新設により航空兵団司令部は改称して、第2航空軍司令部となる。

(1011/5/17 一部追加、訂正)

|

![]()