|

第七航空通信聯隊の第2次の聯隊編成は昭和17年8月1日より着手した。

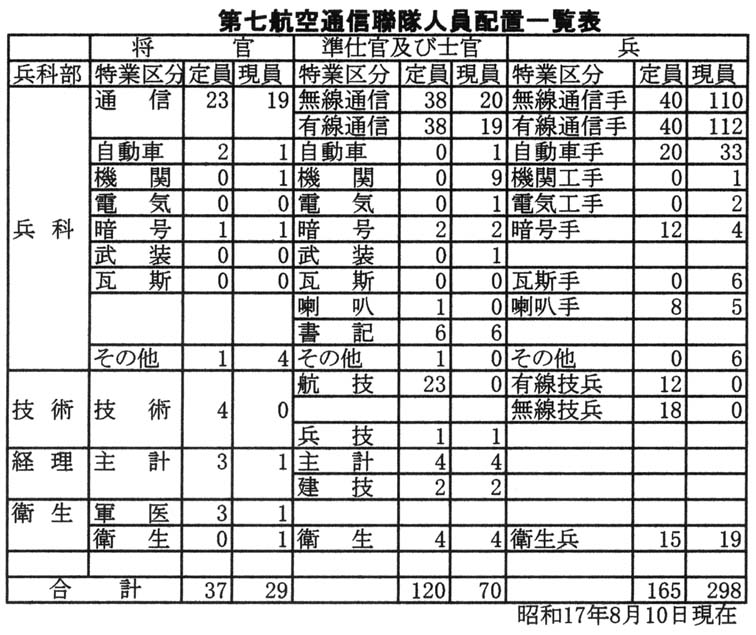

防衛研究所の資料で、昭和17年9月21日付 一航軍編第99号(軍事機密)をもって第一航空軍司令官安田武雄(中将)より陸軍大臣東条英機宛の、第一航空軍管理下の各司令部、聯隊の改変、編成の完結報告書を見ると、改変、編成完結一覧表に人員一覧表150枚余りが添付されている。

この中で第七航空通信聯隊は、8月1日に改変に着手して4日完結とあり、人員一覧表は、将校、准士官及仕官、兵の3部となっているが、この中の主要部分を1枚に編集して一覧表を作り添付しました。

この人員表は8月10日現在の人員であるが、救急搬送入院の10人は定員から外されており、定員外に幹部候補生7人、修業兵が475人記載されている。この表を見て定員とは何かと考えさせられるが、とも角無線、有線の通信兵としてかなりの人員が他の部隊から転属して来たことが解る。聯隊の総隊員数は889人となった。

将校は、現役8人、予備役19人、准士官及仕官は、現役37人、予備役31人であるが、兵科の兵は、279人中現役115人、予備役43人、未教育補充兵125人となっており、この279人は殆ど1〜2年前に軍隊に入隊している一等兵以上の者で新兵の二等兵は一人もいない。ただし修業兵は新兵であろう。

総体的に見て通信の訓練は始まったようだが、技術部門が全く手付かずで上層部の人員編成すらも出来ていない。一方病人が多いのか衛生の医務室の人員がほぼ定員を満たしている。なお自動車はトラックであり、この聯隊では兵器,将兵の輸送であるが定員を超えている。

この時、斎宮村の聯隊基地は、兵舎は総て建築が完了して、給水塔が工事中であった。各航空部隊から転属してきた隊員たちは、当初は聯隊周囲の土手や兵舎の回りに植樹するのが日課であったという。真夏の植樹は大変だったろう。

しかし、これは一部の隊員の話で、教育中隊の内務班の教育係等は、隊員が通信講堂で教育を受けている時は、教官が教育を担当しており、中隊に残っているのでこの様な環境整備の仕事が回ってくる。

防衛研究所の資料のなかで、なお又12月編成替えがあり3日完結したという報告書がある。人員表などの資料が無いので詳しい事は知ることが出来ないが、このときは教育訓練体制も整い、各中隊には新兵が入隊して、隊員も定数に達し、12月15日聯隊の編成が完了した。

また最近のあるWebサイトで知ることができたのであるが、聯隊の編成が完了したとき第五航空通信聯隊の多くの修行兵が、聯隊名を教えてもらえず第五航空通信聯隊と思って入隊訓練され原隊に復帰したようである。第七航空通信聯隊(中部第128部隊)の編成が完了したとき、第五航空通信聯隊は、満州チチハルに在りラバウルに転戦準備中であった。 12月5日本部と2個中隊、材料.廠の一部(聯隊の約半数)がラバウルに転戦、第六飛行師団司令部直属としてニューブリテン島、ソロモン諸島の航空通信網を担当した。

したがって軍は、当時第五航空通信聯隊の補充要員を修業兵として斎宮の中部第128部隊に招集し、6ヶ月間訓練をしてラバウルに送り出した。(2013/5/24追記)

第五航空通信聯隊とは こちら

昭和18年12月27日(軍令陸甲第121号)在内地陸軍航空部隊の編成、復帰要領、同細則が発令され、昭和19年2月に第七航空通信聯隊の編制は次の様に改変された。

| 部 署 |

中隊数 |

人 員 |

| 聯隊本部 |

|

34 |

| 有線中隊 |

1 |

218 |

| 無線中隊 |

1 |

205 |

| 有線中隊(教育) |

2 |

110+修行兵400 |

| 無線中隊(教育) |

2 |

110+修行兵400 |

| 固定無線中隊(教育) |

1 |

55+修業兵200 |

| 材料厰 |

本 部 |

|

16 |

| 航技中隊(教育) |

1 |

55+修行兵200 |

| 合 計 |

8 |

803+修業兵1200=2003 |

1、修業兵の定員は、1期に於ける数を示す.又必要に応じて増減することを得

修業兵は衛生兵を含むものとする。

2、本表の外 材料厰に技手(雇員)及び工員25名を増加する。

3、本表の外 動員業務の為、准士官、下士官又判任官(雇員)5名を増加する。

ということで材料厰の技手及び工員25と動員業務の将兵5を加えて定員総数を2,033と認識した。

なお、改変着手順序の定めにより昭和19年2月に一部の人員と資材を第31航空通信聯隊に転出して編成改正をした。

この編制表を見ると,他の部隊から教育を依頼される修業兵が多く、この聯隊の将兵の数の6割を占めており、この聯隊の本来の隊員は800名余に過ぎ無いことが理解される。このような事実を知らないで膨大な数字を並べている記事も町で見られる。

またこの当時第七航空通信聯隊は、定員外として、第1航空軍司令部に49人、第1航空教育団司令部に22人、陸軍航空査察部に12人。陸軍航空通信学校に164人、陸軍航空士官学校に6人の計253人を分遣していた。

この編制改変により、第七航空通信聯隊より転出された人員と資材を基幹として昭和19年2月25日、兵庫県多紀郡篠山町に第31航空通信聯隊(中部第110部隊)が編成された。この聯隊も教育聯隊で、本部、有線2、無線5、固定無線1の8個教育中隊、材料厰を以て定員2090人(内修業兵1600人)で編成、これから留守業務を分担することとなる。

第7航空通信聯隊は、第1〜第4航空通信聯隊、第6航空通信聯隊及び第15航空通信聯隊の留守業務を、第31航空通信聯隊は第21〜第27対空無線隊の留守業務を担当し、これらの航空通信部隊の補充隊員の教育を行う事となる。

この軍令陸甲第121号により、昭和19年6月第1航空軍に第2航空教育団司令部(中部第124部隊)が編成され、30日、第7航空通信聯隊及び第31航空通信聯隊はこの司令部隷下の第2航空教育団に編合される。

第七航空通信聯隊は、留守部隊の隊員の補充だけではなく、多くの新しい航空通信部隊を編成し前線に送り出している。それは次ページで改めて紹介する。

(軍令陸甲第121号関係、2014年6月5日追加更新)

これから第七航空通信聯隊内の主要部署、建物などの説明を加えたい。

衛兵所

表門(営門)を入ると左に衛兵所、出入者をチェック記録している。衛兵所勤務は24時間勤務の厳しいもので、各中隊が順番に担当している。衛兵勤務は表門のほかに、裏門、通用門の立哨、周囲3100m余の歩哨を行っており、天候により大変なこともある。したがって新兵には勤務させないし、登番下番の際は中隊でも前庭で厳粛に送迎をしていた。

聯隊本部

兵営内に入ると正面が聯隊本部、聯隊の中枢部であり聯隊の指揮管理をする。各中隊長も定期に本部に集合して聯隊長の訓示、命令などを受け、又報告をしている。

歴代聯隊長

初代聯隊長 田坂国三郎 大佐 28

昭和17年4月15日発令、4月25日着任して聯隊本部編成完結

昭和19年1月15日発令で本職を免ぜられ,運輸通信省航空官に任じられる。

二代聯隊長 平山彌市 中佐 33

昭和19年1月15日発令、

昭和20年7月11日発令で、第18航空通信聯隊長に転任

第7航空通信聯隊の聯隊本部は軍令では次の様に編制されている。(昭和19年2月)

| 聯隊長 |

大佐 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 副 官 |

大尉 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本部付 |

中佐 |

1 |

少佐 |

1 |

大尉 |

1 |

准尉 |

1 |

曹長 |

3 |

軍曹(伍長) |

3 |

|

| |

航技少佐(大尉) |

1 |

航技准尉 |

1 |

航技下士官 |

1 |

|

| |

主計少佐(大尉) |

1 |

主計尉官 |

2 |

主計下士官 |

4 |

|

| |

|

|

|

|

経技下士官 |

2 |

|

| |

軍医少佐(大尉) |

1 |

軍医尉官 |

3 |

衛生下士官 |

6 |

|

中 隊

聯隊本部の後は8個中隊の兵舎が並んでいる。兵舎とは分かりやすく言えば、宿泊兼内務班生活の中で軍人としての規律や躾の教室である。(いじめ教室?)

通信訓練は通信講堂、無線講堂等で、軍事訓練は練兵場で行われる。

1中隊は無線中隊で航空通信の実働中隊、空軍中枢部、前線部隊、国内各部隊との連絡通信を担当している。

聯隊編成当初は2〜4中隊は練成中隊とのこと、これは各通信部隊から転属してきた通信兵を航空通信兵として熟練的訓練をしていたのでは、後には教育中隊の教育課程修了者を通信、暗号、機関等に別れ更に高度の実戦訓練をしていたものと推定される。

5〜8中隊は教育中隊という、これは新兵教育中隊であることには間違いは無いが1期の検閲迄であろう(約3ヶ月余り) 毎年4,8,12月に新兵を招集入隊させているようなので、4か月ごとに更新していたようだ。

昭和18年軍令陸甲第121号に定められている第7航空通信聯隊の各中隊の編制は次の様になっている。(様式は見やすいように書き換えてある。)

| 階 級 |

有 線

中 隊 |

無 線

中 隊 |

有線、無線

固定無線

各教育中隊 |

航 技

教育中隊 |

| 中隊長大尉 |

1 |

1 |

1 |

1 |

| 中(少)尉 |

3 |

3 |

3 |

1 |

| 准 尉 |

6 |

9 |

3 |

1 |

| 曹 長 |

11 |

17 |

6 |

2 |

| 軍曹(伍長) |

14 |

22 |

9 |

|

| 航技尉官 |

|

|

|

2 |

| 航技准尉 |

|

|

|

2 |

| 航技下士官 |

|

|

|

13 |

| 衛 生 兵 |

3 |

3 |

3 |

3 |

| 兵 |

180 |

150 |

30 |

|

| 航 技 兵 |

|

|

|

30 |

| 修 業 兵 |

|

|

200 |

200 |

| 計 |

218

|

205 |

55

修業兵200 |

55

修業兵200 |

昭和19年4月に編成替えがあり2〜8中隊の7個中隊は総て教育中隊になった。

そして定員も2174人に増員されたと言われているが。小生達が入隊した昭和20年4月の7中隊では、新兵が2個班で61人、班の指導係の二等兵、一等兵、上等兵が各1人ずついたので、教育中隊の何個中隊かが、兵30が65位に増加されたのかもしれない。

2中隊は幹部候補生の教育中隊で3〜8中隊において教育を受け、1期の検閲で幹部候補生に合格したものを集め、幹部教育をする中隊である。この中隊で6ヶ月間候補生として教育を受け、試験の結果、甲種と乙種に別れ、甲種は見習士官、乙種は見習下士官となる。

また大学を卒業して、甲種幹部候補生の資格の有る者は、新兵としてこの中隊に入隊して、直ちに見習士官となり、航空通信将校としての教育を受ける。勿論2中隊にも多くの修業兵がいたことだろう。

新兵の教育をする3〜8中隊も部門別に分かれていたが、5中隊と7中隊が無線中隊、8中隊が有線中隊ということは確実だが、他の中隊のことは知ることが出来なかったが。概ね聯隊は 次の様な中隊編制ではなかったかと推定している。

| 1中隊 |

無線中隊 |

2中隊 |

幹部候補生教育中隊 |

| 3中隊 |

固定無線教育中隊 |

4中隊 |

航技教育中隊 |

| 5中隊 |

無線教育中隊 |

6中隊 |

有線教育中隊 |

| 7中隊 |

無線教育中隊 |

8中隊 |

有線教育中隊 |

1期の教育期間は、軍人としての基礎教育であり、この期間に規律やモールス通信の送受信の基礎教育があり、2期以後は通信兵としての専門分野である各種無線通信機、有線通信機器を使った通信教育、通信および通信機器の整備、修理などの技術教育、暗号電文の作成、解読などの分野などに分かれた実戦教育が進められる。

この聯隊の定員は当初1,715人であり、昭和19年2月には2033人に、昭和19年4月には、2,184人となったと言われている。この定員の増加に対しては、兵舎の増築は行わず、各教育中隊の新兵の内務班のベッドを2段ベッドにして、収容設備の増加をはかり対応したものと思われる。

材料廠

材料廠は、聯隊の南西部にあり、聯隊の建築物、兵器、機材、物資等の管理、いわゆる調達、保管、修理などを行っていた。したがって周囲にある工場や倉庫は材料廠のものであろう。

この聯隊の材料厰の編制は

材料厰長 少佐 1

大尉 1 中(少)尉 1 曹長 2 軍曹(伍長) 3

航技少佐(大尉) 1 航技准尉 2 航技下士官 5

の16人に技師(雇員)2 工員25となっている。

通信施設

通信施設は、1中隊の前に固定通信所、練兵場の東に6棟の受信所、南に4棟の送信所、その外に明野に送信所が1箇所あった。練兵場東南には、電柱を3本くらい連結した高いアンテナ柱が何本も立てられて張られたアンテナ群は、如何にも通信聯隊といった感じがあった。

教育訓練施設

中隊兵舎の西側一帯に施設が建設されている。通信講堂が7棟、これは2中隊から8中隊の各中隊に割り当てられている通信の訓練教室で、通信兵としての基本であるトツー、トツーのモールス通信の打ち方、受け方の訓練から始まり、各分野に分かれた通信技術の練成教室である。西側には無線講堂が3棟、学科講堂、航技講堂が各1棟整備されている。

軍事訓練は練兵場だが余り軍事訓練は行われなかった。

付属施設

営門を入り右手に将校集会所、剣道場。兵舎の北に下士官集会所、酒保があるが新兵には関係のないところであった。

酒保の北が炊事場、ここは炊事当番で毎度お世話になる。其の隣が入浴場、可也大きなものであるが1週間に1回ぐらいしか入浴の順番が回って来ない。後は、毎日中隊の洗面所で水洗いしかない。

練兵場の南に医務室が1棟ある、中には診察治療室、入院室などがある。

また 施設ではないが、珍しく梨畑が練兵場の東南にあった。

倉 庫

弾薬庫が3棟、北の2棟は、小銃弾庫と小銃の莢窄実包庫、入浴場の北に、陣営具庫(テント等)練習用具庫、被服庫、暖炉庫(ボイラー室)、通信講堂の西に、有線器材庫2棟、無線器材庫3棟、工場の周りには、危険薬品庫、油貯蔵庫、車庫などがある。

工 場

材料廠の周囲には精密器材工場、通信器材工場、発動機工場、鍛木機械工場、舵鍛工場、自動車修理工場、又聯隊北部に被服工場がある。

この工場には社会人の工員、被服工場には女性工員が働いていたのが見られた。

次ページから、徴兵検査、現役召集と第七航空通信聯隊入隊、通信訓練などの頭の中に残っている昔の記録を断片的ながらも思い出して、書いてゆきます。

|

![]()