���s��ĎR�͂���@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A

���a�Q�O�N�W���Q�X���A�}�b�J�[�T�[���������؊�n�ɗ���Ƃ����O���A�S�����S�����œ_�ďW�����|����B�_�Č��u���̕����̕������������āA�S���̏����𖽂����v�ƌ����T�Ԏd���̖��߂�����A�e�������グ��ꂽ��A�����葱�����s��ꂽ�B

�@���̕����́A�ÎQ�㓙���ƈꓙ���A�������V�l�̂X�l(���̌���1�l�������B�j�{���͑������R�Z�p�������ɂ��������o��ŏI��ƂȂ�,�A���̊W���A�������A�����ɓr���̗���̑O�Ȏ҂����ŕҐ����ꂽ�����ɁA����Ƃ��ĂP�T�ԂقNJ�h�A�����ŏ����ƂȂ����̂ł��邪�A���̕������������������ɂ������������Ɏv���o���Ȃ��B����͑����ǂ��o���ƌ��������A���������̋C�z�͑S�������������̎��ł������B

�@�d�ԁC�D�ԂƏ��p���łT���ԁA�̋��̉w�u�����Ђ܂��v�ɒ������͖̂�̂X�����A�l�e�ЂƂ����Â����������݂��߂Ȃ���䂪�Ƃɋ}���A������䂪�Ƃ͊�n�ɋ߂��̂Ŕ�������Ė����̂��H�Ƒ��͐S�z���Ȃ��悤�ɋ����Ă���Ȃ������̂ł͂Ȃ����H���X�l���Ȃ�������A�@����������̌i�F�͕ς���Ă��Ȃ��A�r���Ō���������q���n���A���˖C�w�n���Â��ɖ�̂Ƃ�ɕ�܂�Ă����B

�@�䂪�Ƃ̓��肪�������Ƃ��A�@�L�����I�@�L�����I�@�c�c�c�c�c�@�����ʁI

�Ƃɒ����ƔN�V�����c���A�a�����ȕ�A�햅�B����яo���Č}���Ă����B�c�����͗܂ɂނ��Đ����o�Ȃ����炢�A�q������Ɣ����͒��߂Ă����̂��낤�B�������A���������������Ă��Ȃ����A�����A��邩����Ȃ��ƌ����B

�@���͏��a�P�Q�N�x�ߎ��ϖu����Ԃ��Ȃ��A�߉q�R����Q�A�����ʕҐ��̔�������ɏ��W����A��C�A�싞�A�d�c�U���ƁA�R�N�]��x��(�����j�嗤�Ő킢�A�������Đ��N�ł܂������m�푈�ŏ��W�A���{��d�C�ɓ����A�I�����I�폈���łP�O�����܂ŋA��Ȃ������̂ł���B

�@���������A�T�����Ԃ�Ō}�����䂪�Ƃł̒��A���n���Ηߏ��A����̐X�A���������̕���A���Ă��O�̂܂܂������B

�@�@�@�@�@�@�@���s��ĎR�͂����@��

�������A���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��s���͕�����B

����q���n�̏I�폈�����n�܂��B�@

�@����q���n���I��ƂƂ��ɑ��̎g�����I������B�����e��n�͎w���A�Ǘ��n���̋@�\��Ⴢ����ςȍ��������������A���̊�n�̗l�ȏI���s���Ƃ��鏫���̔����������A�b�����͉͂��U���čs�����B�����������p����Ă������N�����o�g�҂����{����̓Ɨ��Ɖ]���ɐF�߂������A�ꕔ�ł͖��@��ԂɂȂ����B

�@�W���P�T������I�폈���̕����Ƃ��Ċ֓��C�R�q�������ۈ����i�O��~���卲�ȉ���P�R�O�l�j������q���n�ɔh������P�O�������܂�,����q���n�ƍ���C�R�q����̏I�폈���̔C���ɓ������Ă����B

�@�����������ł͂W���Q�Q���푈�w����c���p�~����A���{�I�폈����c���ݗ����ꂽ�B�X���P�����{�y�ё�{�c�z����ʖ��ߑ�P�����o����A�����O�̕����ɒ�햽�߂Ɗe�����̌�����тɈ�̕���A�e��A�����A���i�A���i�Ȃǂ̃��X�g����葬�₩�ɘA���R�i�ߊ��ɒ�o����Ɩ��߂��������B

�@�����̐��{�̑Ή��͖ؒY�����Ԃ̂��Ƃ��x�������Ɛ��_�͓`���Ă���B�ۈ������I�풼��ɂ����Ē����w���̒x�ƕs���m�ɂ��ꕔ�̏����z���Ɍ������Ó���������������̂�����⊶�Ȃ�ƕ��ɋL���Ă���B

�@�P�O���W���@�����n�ɂ͕ė��R��P�P�R�c�R����P�P�Q�����̈ꕔ�i�P�U�O���j���i�������̂ŁA�ۈ����͓�����n�y�эq����̎{�݂������n�����B����ƌR�������̑啔���̈��n�����I���������A�e��͐i���R���̒x�X�Ƃ����ԓx�ɂ��P�O�����ɏI���̌����݂��������A�ۈ����͂P�O�������������ďI�펖����ł��蕔�������U�A����͒n���x�@�Ɏc���̈���ڊǂ����B

�@�i���R������Ɗ�n�̓�����̌x����MP�ɕς�����B��n�̓��O��MP���W�[�v�ő������Ă����B���̐i���R�����������グ�����ɂ��Ă͋L�^�������炸�L�����Ȃ��B

�@��n�y�эq����̓P���͐i���R�̎w���̉��ɐi�߂��Ă���A�ۊǂ���Ă����R�������͑��ă��X�g�A�b�v����i���R�Ɉ����n���ꂽ�B��s�@�ނ͐i���R�ɂ���Ĕj��A�e��(�����A���e�ȂLj�j�͐i���R�Ď��̉��ɉݎԂŒ��q�`�ݕǂɗA������A��グ���D�ɂ���ĊC���������ꂽ�B

�@�I�펞��s�@�͓��ʍU���@�Ƃ��ė������U���Ȃǂŏ��Ղ��A�c�����U�@75�@�͗鎭��n�Ɉڂ�A�c�����@�͋͂��X�@�݂̂ƂȂ��Ă����B���̎c���@���R���s���Ŕ�ׂ��Ԃ̂��̂͏��Ȃ��A�w�ǐ퓬�\�͂������Ă����Ƃ����Ă���B

�@

�@����n���ӂɂ͔j�����Ďg�p�s�\�Ȕ�s�@���A�����J��R�̍U���W�Q�ڕW(�U���W�I�j�Ƃ��Ēu����Ă����B

�@

�@�����ɂ��Ă͐i���R�̋��̉��ɑ呠�ȊǍ��ǂ��猧��ʂ���P�ɂ���ď����C�܂��͊w�����v�ɂ��V�݂����Z�Ɍ��ݗp�ɕ���������ꂽ�B

�i�[�Ɂc�c�c���q�w�ɁA�����w��

�ǐ����c�c�c�����s��h���̍Z��

���@ �Ɂc�c�c�����s��s�c�Z��A�����Z�p���Z�Z��

�@�@�@�@�@�@ �@�@�L�����w�Z�O�e�n�̐V�����w�Z�Z��

�@�@�@�@�@�@

�@���a���ł����a�Q�O�N�P�Q���呠�Ȃ��猧�w���ۂɎg�p�����o�āA�V�����w�Z�V�݂̍Z�ɂ̌��z���ނƂ��邽�߁A���o�̋ΘJ��d�ʼn�̂��ċ��Ԃʼn^�A���̍��͂܂��i�[�ɂɂ̓K�\�����̓������A��s�@�̕⏕�^���N�Ȃǂ��������B

�@���̊�n�ɕۊǂ���Ă����R�������̒��Ő��������͕����s���̂Ƃ��̂܂��ɕ�̎R�ŁA�ۈ����̎�Ő������X�g���쐬�����܂ł̖��Ԃɑ����̕����s���ɂȂ����ƌ�����B

�����]��I�폈�������ł���ۈ����i�����n���j�̎�ɂ��A����q���n�y�э���C�R�q����ɕۊǂ���Ă����R�������̃��X�g���쐬����i���R�Ɉ����n���ꂽ�B���̎�ȓ��e�͎��̂Ƃ���ł���B����������q���n�ƍ���q����̋�ʂ͂��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| 1, |

�R�p���z�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ʐϕ������[�g���j |

| |

���Ɂ@�@�i�ߕ����� |

�ؑ������A�ؑ���K���e�P�� |

�@ �Q�� |

3.260 |

| |

���Ɂ@�@�e�����m |

�ؑ���K�� |

�X�� |

10.070 |

| |

�B���� |

�ؑ����� |

�@�Q�� |

1.560 |

| |

���� |

�ؑ����� |

�Q�� |

1.600 |

| |

�m���Ɂ@��s���m�� |

�ؑ������A�ؑ���K���e�P�� |

�@�Q�� |

2.080 |

| |

�a�� |

�ؑ����� |

�W�� |

4.180 |

| |

�D�ʏ� |

�ؑ����� |

�Q�� |

700 |

| |

���d�@�� |

�ؑ����� |

�Q�� |

460 |

| |

��s�w�����@�ǐ��� |

�ؑ���K�� |

�R�� |

620 |

| |

�@�̐����� |

�ؑ����� |

�U�� |

24.200 |

| |

�����@������ |

�ؑ����� |

�P�� |

3.500 |

| |

�e��H�� |

�ؑ����� |

�V�� |

15.020 |

| |

�e��q�� |

�ؑ����� |

�S�� |

3.340 |

| |

���M���@�@�{�n���� |

�ؑ������@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@ �Q�� |

1.020 |

| |

���M���@�@�L�؏��� |

�S�R���N���[�g�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�Q�� |

135 |

| |

���͔��d���֊C���� |

�S�R���N���[�g�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�P�� |

65 |

| |

�e��ϒe�Ɂ@����O |

�S�R���N���[�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�P�T�� |

1.270 |

| |

��s�@���̍��@��� |

�S�R���N���[�g�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�Q�T�� |

6.600 |

| |

���O��� |

�ؑ������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�R�� |

3.200 |

| 2�A |

��s�@ |

|

|

|

| |

�͏�U���@��V�R� |

�V�@ |

|

�j���@�@ |

�@�Q�@ |

|

|

| |

�͏�U���@��a��� |

�P�@ |

|

�j���@�@ |

�@�Q�@ |

|

|

| |

�͏�U���@������ |

|

�j���@�@ |

�@�Q�@ |

|

|

| |

��Ԑ퓬�@������n�@ |

|

�j���@�@ |

�@�P�@ |

|

|

| |

�����퓬�@����� |

|

�j���@�@ |

�@�Q�@ |

|

|

| |

�ǒn�퓬�@����d� |

�P�@ |

|

�j���@�@ |

�@�R�@ |

|

|

| |

��O��������K�@ |

�P�@ |

|

|

|

|

|

| |

�せ��������K�@ |

�Q�@ |

|

�j���@�@ |

�@�P�@ |

|

|

| 3. |

�C�� |

|

|

|

| |

�P�Q�Z���`���p�C |

�P�U�� |

|

|

|

|

|

| |

�O�����i�@�T�^ |

�@�R�� |

|

|

|

|

|

| |

�����C |

�@�T�� |

|

|

|

|

|

| 4. |

���e |

|

|

|

| |

�W�O�Ԓʏ픚�e |

�X�W�� |

|

���̑��̔��e |

�U�O�� |

| |

�T�O�Ԓʏ픚�e |

�R�X�� |

|

|

|

|

|

| |

�Q�T�Ԓʏ픚�e |

�T�R�W�� |

|

���̑��̔��e |

�X�V�T�� |

| |

�@�U�Ԓʏ픚�e |

�T�X�U�� |

|

���̑��̔��e |

�P�S�V�U�� |

| |

�R�Ԓʏ픚�e |

�P�R�Q�� |

|

|

|

|

|

| |

�P�C���K���e |

�W�T�T�� |

|

|

|

|

|

| |

�R�O�C���K���e |

�P�X�U�� |

|

|

|

|

|

| |

���R���̕ۊǔ��e |

�U�O�U�� |

|

|

�@ �@ |

| �T |

�����@�� |

|

|

|

| |

��ꎮ���� |

�T�W�{ |

|

�����M�� |

�T�Q�� |

| |

�q��@�� |

�T�O�{ |

|

����@ |

�U�R�� |

| |

�@���d�C�M�� |

�T�O�� |

|

��ꎮ�c�Nj@ |

�U�W�� |

| |

���p�������S�A���V |

�U�Q�� |

|

�せ�������� |

�U�R�� |

| �U |

�@�e |

|

|

|

| |

�Q�T���@�e |

�S�W�� |

|

�P�R���@�e |

�@�U�� |

| |

��s�@�p�Q�O���@�e |

�S�S�� |

|

��V���@�e |

�V�� |

| |

��s�@�p�P�R���@�e |

�V�� |

|

��㎮�y�@�e |

�V�� |

| |

��s�@�p�V.�X���@�e |

�P�O�W�� |

|

���K�p�y�@�e |

�Q�� |

| |

���p �V.�V���@�e |

�P�R�� |

|

|

|

|

| �V |

�ڐ핺�� |

|

|

|

�@�@ |

|

| |

�@���e |

�W�V�O�� |

|

���e |

9�� |

| |

���e�� |

�S�� |

|

�_�n�� |

40�� |

| |

�_�M�� |

�P�Q�O�� |

|

�蓊�~���e |

70�� |

| |

�ȈՎ�֒e |

�T�O�O�� |

|

���p���j�� |

60�� |

| |

���̂P���ĐΒe |

�T�W�{ |

|

�蓊�Ή��r |

60�� |

| |

���̏��^�n�� |

�P�O�O�� |

|

|

|

| �W |

�e��@�@�@�@�P�ʌ� |

|

|

|

|

| |

�V.�V���@�e�e |

�V�P�W.�T�P�O |

|

���p�C�e |

�P.�O�P�S |

| |

�V.�X���@�e�e |

�P�Q�U.�U�O�O |

|

�Q�T���@�e�e |

�S�O.�O�R�R |

| |

�P�R���@�e�e |

�W�W.�T�O�O |

|

�P�R���@�e�e |

�Q�R.�Q�Q�W |

| |

�Q�O���@�e�e |

�S�Q.�Q�O�O |

|

���e�e |

�Q�T�O |

| |

��㎮���e�e |

�P�W.�V�S�T |

|

�����C�e |

�U�W�W |

| |

�O�������e�� |

�V.�W�R�O |

|

�O�����i�@�e |

�Q�T |

| |

��㎮�y�@�e�e |

�P�T.�X�U�O |

|

�P���p���e�e |

�U�Q.�Q�S�O |

| |

���R���̕ۊǒe�� |

|

|

���R�I�O�e�@ |

�U�U�O�Q�O |

| |

|

|

|

���R�֒e�i�� |

�S�P�V�O�O |

| �X |

�d�g���� |

|

|

|

| |

�d�g�T�M�V |

|

|

|

| |

�n�㌩����p�@�@�@�P�g�@�@�@�q��p�@�@�@�T�T�g�@�@�@�ˌ��p �@�P�g |

| |

|

|

| . |

���̑� |

|

|

|

| |

�@�ڍׂ��ɂ߁C���͌F�肩��H�p�̃P�`���b�v�A���X�A���p���Ɏ���܂ŁA��͏C���H��̍H��p�����@�܂ő��Ă� ���X�g�A�b�v���쐬����Ĉ����n���ꂽ�B

�i2014�N2��23���X�V�j

|

����q���n�̒e���

�@�I�폈���ɓ������̌R�Ɉ����n���̍ۖ�肪����A�����n�����x���Ȃ����̂��������ŋߍ��̃T�C�g�ɒe��ɂ̌����������Ȃ��Ă����B�����n���̍ۍ쐬���ꂽ�e��ނ̏��݂��������n�����ɋL�ڂ��ꂽ���̒�����ꏊ�ƍɂ̔��e�A�e�ׂĂ݂�ƊT�v�͎��̗l�ɂȂ��Ă���B�i2012/7/6���lj��X�V�j

����n��

��P�ϒe���@��P�w�������@

�@�@�@�P�����K���e�@�Ɩ��e�@�X�V���������Ǔ�

��Q�ϒe���@1500�������H�k�[����500���ʂ̉��̍��n��

�@�@�@�U�ԋy�тQ�T�Ԓʏ픚�e�@7.7���y��20���@�e�e

��3�ϒe���@��2�ϒe�ɂ̓���100��

�@�@25�Ԓʏ픚�e�A6�ԗ��p���e�A1�����K���e�A7.7���@�e�e�A�Ɩ��e

��4�ϒe���@��3�ϒe�ɂ̓���100��

�@�@25�Ԓʏ픚�e�A20���A�P�R���C7.7���A7.0���@�e�e

��2�H�i���@1400�������H���[�k�̉��̒n��

�@�@0���g���M���e�A90���g�����e

��3�H�i���@��2�H�i�ɂ̓�

�@�@1���A2���Ɩ����e�A���ʐM���e�A�M��������

����n�ߕ�

��5�ϒe���@�����ɐ���_�{�̑O�̌R�p���H�����ɓ��萼�̎R�т̒�

�@�@6�ԁA25�ԗ��p���e�A�������A7.7���@�e�e

��6�ϒe���@��5�ϒe�ɂƎR��������Ŕ��Α��̎R��

�@�@6�ԁA25�ԁA80�Ԓʏ픚�e�A25�ԗ��p���e�A13���A20���@�e�e�A�M���e

��7�ϒe���@��6�ϒe�ɂ̓��A��n�r���H�V��o���t�߂̎R��

�@�@6�ԁA25�ԁA80�Ԓʏ픚�e�A�V���C7.7���A13���@�e�e

��8�ϒe���@�R�p���H�𓌂ɐV��̍��拴(���݂̊����勴�j��n��쉜�̎R��

�@�@3�ԁA6�ԁA25�Ԓʏ픚�e

������^�e���@�V��̓��A��8�ϒe�ɂ̓��A�R�p���H�̓�̎R�т̒�

�@�@3�ԁA6�ԁA25�ԁA50�Ԓʏ픚�e

�����i�[���@1500�������H�k�̒[����k��500���ʂ̉��̍��n��

�@�@���P�A��2�ɂ͊e�P�P�{�̋����A���R�ɂ͔���A�M�Ǔ����ۊǂ���Ă����B

����O������

�L���q���@�@��n�����ɖ�Q���A�L�������w�Z����ɏ����s�����Ƃ���A

�@�@�ϒe�ɂ��A���ʑq�ɂ��ڍׂ͖��m�F�B�_���̑q�ɂł������l�ȋC������B

�@�@50�ԁA80�Ԓʏ픚�e�A13���A20���@�e�e

�����s��詓��e����i���m�Ȉʒu�̊m�F���o���ċ��Ȃ��j

�@�@�@�����s��̑�n�̉��ɂ͉Ȃ��詓����@���A�R���i�B�e����������Ă����B

�@�@���̒e��ɂ͑�5���A��6���A��11���A��12���y�ё�13�����e��ɂƂȂ��Ă���B

�@�@��n����̋����������������A���e��6���ʏ픚�e������ʂŖw�ǂ��@�e�e�ł���B

�щ��A�닽詓������A�R����

�@�@�@��n����V�����ʓ��̑ꋽ���̎R�ۂɂ�詓����Q�{�@���

�@�@�쑤�͑ꋽ�P��詓��ƌĂ�A�R������������Ă���A

�@�@���̖k�ɋ����p詓����@���A�q������������Ă����B

�y�n�͕����������_�n�ɊJ��������B

�_�яȂ́A�_�n�J���c�c������A�H�����Y�̂��߁A�e�n�̍��L�n���J���k�n�������s���Ă������A���a�Q�P�N�Q������q���n�Ւn�ɁA�R�`������Q�O�O���̔_��������A�����A���A�҂ɂ͂Q��3�������Q�S���N�N���ŕ�������Ƃ̐����������B

�@�@����ɑ��āA����n���œy�n�������Ă����n��B���u��X�͐푈�ɏ����߂��Ɛ�c��X�̓y�n�A��������n�܂ł������̂��A�s��̍������̓y�n���A���̒n���̎҂ɕ�������Ă͎q���̎�����肾�v�ƁA�_�n�J���c�c�̒Ǖ��^�����n�߂��B

�@���̖����Ԃ��Ȃ����n�呤�̗v�����Ƃ���������āA������_�@�ɓy�n�̕����������n�܂����B���n��ɂ͔����グ�ʐς̔������A������Y�Ɓv�Ɣ_�k���ɂ����ꂼ�ꕥ���������B�@�i�ƈ��s�j�ɂ͂��邪���Y�Ƃ��g�p���Ă��������H�͌�H�ƒc�n�����������܂ő呠�Ȃ̏��ǂł������B���������ē��Y�Ƃɑ��Ă͑ݎ،��ł��낤�Ɨ������Ă���B�j

�@�y�n�̕����������z�́A�P���i�R�O�O�j�R�O�O�~���炢�ƋL�����Ă���B�������z���Q�T�O�~�ł��������A�����̕����̏㏸�͌������A�������ꂽ���a�P�R�N���Ɣ�r���ĕW���ĉ��łT�Q�{�ɐ����Ă�������ł���̂ŁA���Ȃ���������B

�@�_�Ƃ̐l�X���u���Ԑ��Q���Ŕ������B�v�Ƙb���Ă����̂��v���o�����B�������Ԑ��̂ނ��g�P�����P�T�O�~�ł������B

�@

�_�n�̊J�����n�܂萮�����ꂽ�����ȕޏ�ƂȂ�@

��n�Ղ̕����������͏��a24�N���܂Ŋ|�������Ƃ����邪�A�_�n�J���c�c�͕����R�l�̒������]�҂���A�����邽�ߌ���n�̐����ɁA1�Ƒ��ɓy�n�P�O�Oa,�Ɖ��i�W��ƂR��̂Q�ԁj�������Ĉ��������B���a�Q�Q�N�V�����T�R�Ƒ��������ɓ������_�n���J�Ĕ_�Ƃ��n�߂��B�i�����_�k���ƌĂ�Ă��������ł���B

�@���̍����猳�n�������������ꂽ�y�n�̊J�����n�܂�B���ꂪ��ς��A�͂ꑐ���Ă�����������L�Ɩ��\�����ăG���s�łP,�Tm���炢�[���V�n�Ԃ��B��O�Ŗ������ŌE�݂ł��������͓c�ɂ���̂����A���͂̓y�ߗ��ĂȂ���ΐ���Ȃ��A�K�}�̕�∯����菜���A���ߗ��ĂĒ�̓D�ƍ�����B����ȓy����Ƃ��P�N���炢�����B�Q�S�N�̏t�ɂ͎�������n���Ƃ���Ɣ_�n�炵���Ȃ��Ă����l�Ȋ����A

�@

�@�������@�V�����y������앨�͈炽�Ȃ��A���͂Q�O�`�R�O�Z���`�ʁA���߂ċ������炢�Ǝv�������Ă����n�͎��Ɨp������ƁA���̔N�ɂȂ�Ɛ[�����߂��X�M�i��R�E�{�V�Ȃǂ̎G��������o���͂т���B���̗l�ȋꂵ�݂Ɛ킢�Ȃ���A�Ï��◎�Ԑ��Ȃǂ���t�����ēy������ǂ��A���ʂ̔_�n�ɂȂ�ɂ͉i���N���ƘJ�͂���₳�ꂽ�B

�@�₪�āA�o���オ�����_�n�͑f���炵���A�V��̒�h�ɗ�����]����Β����̕��L���h���т��̊������H�A�Ԃɓ���k�쓹�H�A�r���H�����A���l�̔���ʂ疳���Ă��悢�H�Y���̍k�n�ƂȂ�B����������瓹�H�͘H�Y���̔_�Ƃ��Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�₪�ėl�����ς���Ă���B

�@�J�������̔_�n�͖w�ǔ��ł��������A���̌�H�������e��Ȗ��ŁA���̓y�����o������p�̐��c�ɕω����Ă䂫�A�V�삩��傫�ȗg���@�ŗp�������삪�s���Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�đ������̂ǂ��̖��̐�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������q���n�Ւn�̍q��ʐ^

�@��s��̒��S�ɂ�����X���^�̃R���N���[�g�d�ܑ��̑�^�����H�͎��͂Ɏ�̕��̓y�n���c�������܂ł��c�����B

�@�I���H�Ǝ���͈��������B�H���̕s���ɔY��ł����Ƃ����a�Q�P�N�Q�����Y�Ɗ�����Ђ��ݗ�����A�呠�Ȃ���Q�V���̓y�n�i�����H���j�ƌ����W�������ƂƂ����ړI�ɓ]�p�������̐������n�߂��B

�@��\�㗢�l�ł��ݏグ���C�����p�C�v�ň������݃^���N�ɒ����A���̊C����|���Ȃǂ�g�傫�ȍ�ɎU���A�H���Ă��������������H��œV���ŔZ�k����ƌ����V���������Ƃł���B

�@�������@��������̍��̑̐ρA�����H�̂Ȃ��ڂ���̘R���A���ƕs�����̏�Q������A���̏㐅���Ԃ��Ŏ��͂ɉ��Q�������N����A���N��ɂ͗A�����������Ȃ�ɂ�Ē��~���Ă��܂����B

�@���a�Q�W�N�Q�����呛���������オ��B���̑f���炵�������H�ɖڂ������̂��ˑR�ۈ������ۈ������{��n���������̐�����ʒn����n�Ƃ��Ă̓���ʒm���͂����B�W�������͂����ɑ����J���u�܊p���Ƃ̔_�n�ɊJ���̂��A�Ăѕۈ����Ɏ��グ���Ă͈��S���Ĕ_�k�ɂ������ގ����o���Ȃ��B�v�ƌ��c�������ƕۈ����ɒ���B���̌�A�ǂ̂悤�Ȍo�߂ŋ���n�Ղ��Ăъ�n�ɂȂ炸�ɂ��̂����炩�ł͂Ȃ��B

�@�I�킩���R�O�N�]��A�����m�푈�̖ʉe���c���A�����鑐�ނ�̒��ɁAX��̊����H���c����Ă����B

����̐��ڂƋ�����q���n�̍ĊJ���@

�@���a�Q�X�N�V���P���s���������ɂ�舮�s���a�����āA���a�������s�ƂȂ��B

�@���s��������q���n�Ɏc�銊���H�̗��p�ɂ��Ă͑傫�Ȍ��Ď����ł������D���ۋ�`�A�Η͔��d���ȂǐF�X�ȉ\���o�����̂��B

�@���a�R�O�N��㔼�Ɏs�̊�{�\�z�Ɋ�Â��Ēn�抈�����ƌٗp�̊g�傩��A�_�ƂƍH�Ƃ̃o�����X�̎�ꂽ�Y�Ƃ̔��W��ڎw���Đi�ނ��ƂɂȂ�A�����H�𒆐S�Ƃ�������n�̒��S����̂̒n����A�s�s�v��@�ɂ��Ƃ����H�ƐU���n��Ɏw�肵�A�_�n�Ȃǂ̓y�n���H�ƈȊO�ւ̓y�n�]�p���K�������B

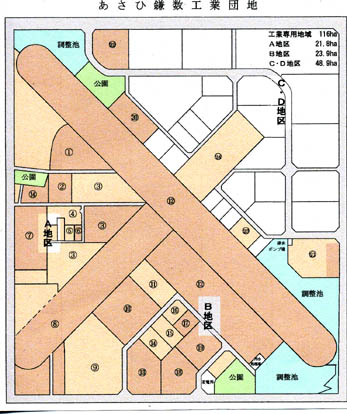

�@�����ď��a�R�V�N�X���A���̑�ꎟ��J���n��H�Ɠ����n��̎w����u,�������H�ƒc�n�v�Ƃ��đ������鎖�ɂȂ�A�����H����ɂS�u���b�N�ɕ��������̃u���b�N�iA�n��j���t���y�n�J�����ЁA�쑤�̃u���b�N�iB�n��j���s�y�n�J�����ЂɈ˗����ėp�n�������n�߂��B

�@�p�n�̔����͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A�E���͒��ɖ�ɔ_�Ƃ�K�₵�ċ��͂����߂����A����ƋA�����y�n�ŁA��J���ĊJ�������_�n��������Ȃ��A�ƌ����_�Ƃ̋����ӎu�ł������B�������N���̌o�߂ƎЉ��̕ω��ƂƂ��ɁA���͂̔_�Ƃł͉ƒ�̎����_�n��������҂�����A������֒n�Ƃ��Ē���ȂǁA��J����A�n��͏��a�S�P�N�R���Q�P�C�W�w�N�^�[���̑����J�n���}���鎖���ł��A�S�Q�N�P�Q���Ɋ������ĕ������n�߂��B

�@B�n��Q�R�C�X�w�N�^�[���͏��a�T�X�N�U�����瑢�����J�n���ĂU�P�N�R���Ɋ������A�����ɓ������B���̒n��̒n���҂͂T�O�l�A�펞���̌R�̓y�n�����ƈႢ�A�����ɓy�n����������ł��������������������B

�@�₪�ĔN�������a���畽���ɑւ�����B�c��C,D�n��S�W�C�R�S�w�N�^�[���́A�������N��t���y�n�J�����ЂɈ˗����ėp�n�������p������A�����W�N�R���ɗp�n�擾���I������B���N�T����葢���ɓ���A�����P�R�N�R�������������B���̌�u�����АV�Y�ƃp�[�N�v�Ƃ��ĕ������i�߂�ꌻ�݂P�U�Ђ��i�o���Ă���B����CD�n��̑����Ɣ�͂P�S�W���R�C�V�O�O���~�ƌ����Ă����B

(2014.,3,17 �А������j

�}�ʂ����F�����͐i�o��Ƃ����Ƃ��Ă���抄��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����P�V�N���݁j

�@�@

CD�n��ɐi�o������Ƃ̏i2014.3.17�lj��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ƒc�n���S����������q���n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S�������H�ƒc�n�A�͂邩�ޕ��Ɏ����H�ƒc�n��]�ށA

�����H�ƒc�n��A,B�n��͂Q�U�Ђ��i�o���đ��ƒ��ł���AC,D�n����������������A�P�U�Ђ��i�o�A�c�n�������H�̐����Ƌ��Ɏp��ς��̂̍q���n�̖ʉe�͏�猩�Ȃ��������Ȃ��B(2014.,3,17 �А������j

�@�����P�Q�U�������番�ē�k�ɑ��铌���Q�{�̓s�s�v�擹�H�A����ƌ���铌���̓s�s�v�擹�H�͕����P�T�`�P�U���ŊX�H���̂��鐮�R�Ƃ������H�ł���B

�@���͂��̒c�n�œ����l�X�����X�ƒʋ��Ă���l�q������ƈ��s���X�ɐV�������W�𐋂����鎖�����������B

�@�@

�@��C�����A���������A�����r�����̌��Q�h�~�ɂ͊e��ƂƂ����ӂ��Ă���̂ő傫�Ȗ��͖������A�l���̎Љ�I�����ɔ����Z�����w�Z���A���[�̍����̍��G�ȂǁA������v���鏔���������Ȃ����B

���Βn�����̐�v�҈ԗ��Ǝ��q���@�̓W��

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��v�҈ԗ��

�ԗ��̔蕶

�ԗ��̔蕶

�@�H�ƒc�n�̐����ɗ̏��Ȃ��u���Βn�����v������B���͂ɂ͖��Ƃ��������������i�͖K���l�������Â��Ȍ����ł���B���̌����̈�p�ɍ�����S�C�TM�@����WM�@�O�p�`�̈ԗ�肪�����Ă���B�����m�푈�ŖS���Ȃ�ꂽ�W�҂̈ԗ�̂��߂ɏ��a51�N�@���݊���������������̂ł���B

�@�@�蕶�ɂ�

�@�@�@���̒n�͑����m�푈�����Ɋ������鍁��q���n�̐ՂȂ�

�@�@�@�ԗ��́@���̔�s�����ї����P���ɘf���͐���

�@�@�@�������@���̂܂܊҂炴�肵��h���Ƌ�P�ɂ��v�����s����

�@�@�@�����J��@���̂Ȃ�@

�@�@�@�ޓ��Ɍ���Ȃ��h�ӂƈ��������S���̐�F�Ƌߗׂ̎s��

�@�@�@�L�u�́@����i���Ɉ�����@�ƋF�薔�@�����̕��a��

�@�@�@�b����@�@�ƔO���@�݂��ɗ͂����킹���̔��������

�@�@�@�ނ݂ā@����ɗ얼���[��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a51�N11��21��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԗ�茚�݊�����

�ƋL����Ă���A�얼��ɂ͂P�C�Q�O�T���̗얼���[�߂��Ă���@�ƕ����Ă���B

�@�푈�͑����̐l�X�Ɍv��m��Ȃ����Ղ��c�����̂ł��邪�A���ɑ����m�푈�͌�퍑�̐��A����̋K�́C�j���e�̎g�p�Ȃǂ���䂪���݂̂Ȃ炸�A�����̍��X�̐l�X�ɖ�����Ȃ��߂��݂�^�����B

�@

�@���̔�̑O�ɗ����A�푈�Ƃ����ߌ������߂Ċm�F����Ƌ��ɁA�t�̎Ⴂ�����U�炵�Ă������l�B�ւ̒����ƁA���a���̊肢�������v�l������Ȃ��B

�����킭�@��,����̒n�ɗI�v���Z�̈��炬���Ƃ��@�h������

�@

![]()